- Fokus: polar

Frieren für die Klimaforschung

An die eisige Kälte hat sich die Glaziologin Ruzica Dadic auch nach mehreren Polarexpeditionen nie gewöhnen können. Warum sie die Strapazen solcher Forschungsreisen trotzdem auf sich nimmt und was sie am Meereis fasziniert, erzählt sie in ihrem Erfahrungsbericht.

10.02.2026

«Warum friere ich mir eigentlich die Hände und Füsse ab? Ist es das Ganze wirklich wert?» Das habe ich mich schon so oft gefragt, als ich bei der Feldarbeit in der Arktis oder in der Antarktis wieder einmal mit kalten Fingern die Daten heruntergeladen oder noch eine letzte Messung gemacht habe – und dann noch eine und noch eine …

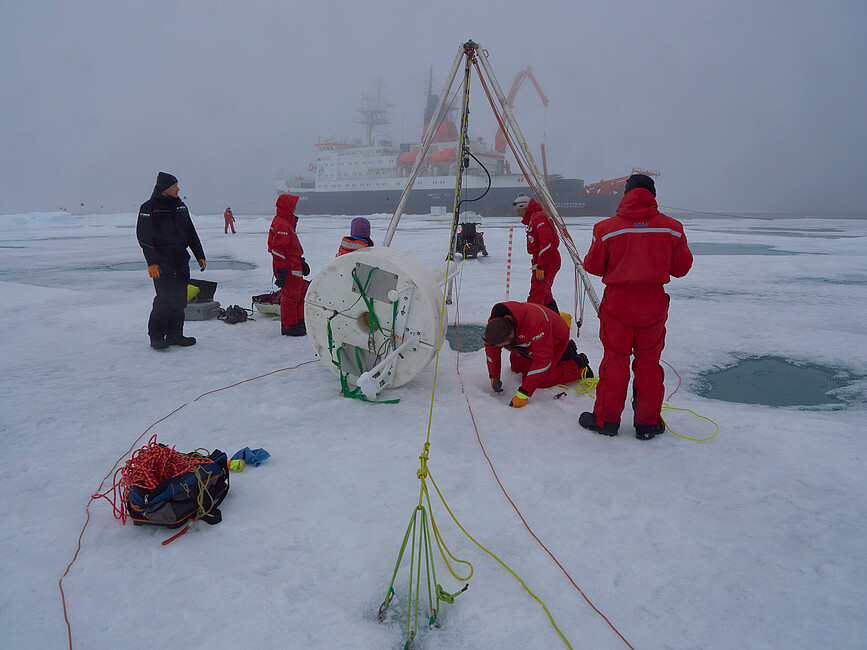

Polarforschung klingt viel romantischer und abenteuerlicher, als sie tatsächlich ist: Ein Drittel der Arbeit besteht aus Sachen packen, Zollfragen und monatelanger Logistik. Wenn man dann endlich vor Ort ist, entfällt das zweite Drittel darauf, Instrumente anzupassen oder zu flicken, auf ideales Wetter zu warten und Daten zu registrieren. Das letzte Drittel ist dann tatsächlich für Messungen reserviert – vorausgesetzt, alles andere hat geklappt. Je nachdem, wo die Feldarbeit stattfindet, kommen zu den Messungen auch noch das Kochen und das alltägliche Leben in einer Unter-null-Grad-Umgebung hinzu: warm bleiben, Instrumente und Batterien vor dem Gefrieren bewahren, warm bleiben, genug trinken, obwohl man ja nicht mehr als nötig aufs WC möchte, denn das ist auch wieder kalt, dann weiter warm bleiben und so weiter … von Romantik also keine Spur. Doch obwohl ich mich an die Kälte nie gewöhnen werde, habe ich gelernt, damit umzugehen und meine Ausrüstung so zu optimieren, dass es doch immer irgendwie geht.

Messungen als Puzzlestück in einem komplexen System

Ich komme auch immer wieder zum Schluss, dass sich der Aufwand doch lohnt – denn jede neue Messung bringt unsere Forschung weiter. Manchmal sind zusätzliche Messungen auch frustrierend, da sie uns unmissverständlich aufzeigen, wie ungenau unser Prozessverständnis eigentlich ist und dass die Umweltsysteme, die wir erforschen, viel komplexer sind als unsere theoretischen Konzepte und Computermodelle. Aber irgendwo muss man anfangen.

Meereis beeinflusst das globale Klima

Nehmen wir zum Beispiel das Meereis; das Thema, das mich in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat. Das Meereis in der Arktis ist in den vergangenen Jahrzehnten massiv zurückgegangen, und auch in der Antarktis haben wir in den letzten Jahren einen extremen Meereisrückgang beobachtet. Das Meereis beeinflusst das Klima unserer Erde einerseits, indem es sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert; ohne Schnee und Eis würde sich die Erde viel schneller aufwärmen. Andererseits hat es Auswirkungen auf die Ozeansalinität, also den Salzgehalt des Wassers, und treibt damit die grossen Meeresströmungen (z. B. Golfstrom) voran, die wiederum das Klima mitbestimmen. Und um die zeitliche und räumliche Entwicklung von Meereis zu verstehen und vorherzusagen, brauchen wir eine Kombination aus Messungen, Laborexperimenten, Theorie und Computermodellen.

Unzählige Schollen und ständiger Wind

Das Problem ist oft, dass unsere Modelle – auch die ganz komplexen – sich das viel zu einfach vorstellen: eine flache, gleichmässig gefrorene Platte mit ein bisschen Schnee, der überall gleich ist. Aber das Meereis besteht nicht einfach aus einer gleichmässigen Platte, sondern aus Tausenden einzelnen Schollen, die durch Meeresströmungen bewegt werden, plattentektonikähnlich miteinander kollidieren und Pressrücken (so etwas wie kleine Berge) bilden, in denen mal mehr und mal weniger Schnee hängen bleibt. Und auch wenn wir auf ganz flachem Eis ohne kollidierende Meereisschollen sind, kann der ständige Wind den Schnee so herumwehen und verändern, dass unsere Computermodelle kaum eine Chance haben. Kommen dann noch die Eisschmelze oder das Gefrieren von unten, Meeresströmungen und lokal variable Bewölkung hinzu, explodieren unsere Modellunsicherheiten.

Kombination zwischen Theorie und konkreten Zahlen

Aber genau hier kommen unsere Messungen ins Spiel: Da, wo unsere Theorie und unsere physikalischen Modelle nicht weiterkommen, weil die relevanten Skalen viel zu klein sind, als dass sie in globalen Modellen korrekt erfasst werden könnten, kann uns Statistik weiterbringen. Ein Beispiel: Meine Schneehöhenmessung an einer bestimmten Stelle auf dem Meereis beträgt fünf Zentimeter, zehn Zentimeter links davon sind es zwölf Zentimeter, rechts davon sieben Zentimeter. Ich weiss, dass keine dieser drei Messungen eine Klimamodellzelle (ca. 50 × 50 Kilometer oder mehr) repräsentiert. Aber wenn ich über 300 Meter alle zwei Meter eine Messung mache, dann habe ich eine statistische Schneehöhenverteilung, die ich mit dem theoretischen Wissen über Prozesse im Modell darstellen kann. Damit lassen sich zumindest einige Modellunsicherheiten reduzieren.

Je präziser die Aussagen, desto mehr Wirkung für die Gesellschaft

Wir können uns alle vorstellen, dass die statistische Schneehöhenverteilung je nach Jahreszeit und Region variieren kann. Darum brauchen wir möglichst viele Messungen, um alle Regionen und Jahreszeiten in unseren Modellen zu repräsentieren. Mit jeder Verbesserung unserer Modelle können wir präzisere Aussagen über die Konsequenzen des Klimawandels machen. Und je klarer diese Aussagen sind, desto besser hört man der Wissenschaft zu und desto mehr positive Änderungen können wir bewirken. Und deshalb lohnt es sich durchaus, hin und wieder zu frieren.