- Parlons-en

À la recherche d’une médecine humaine

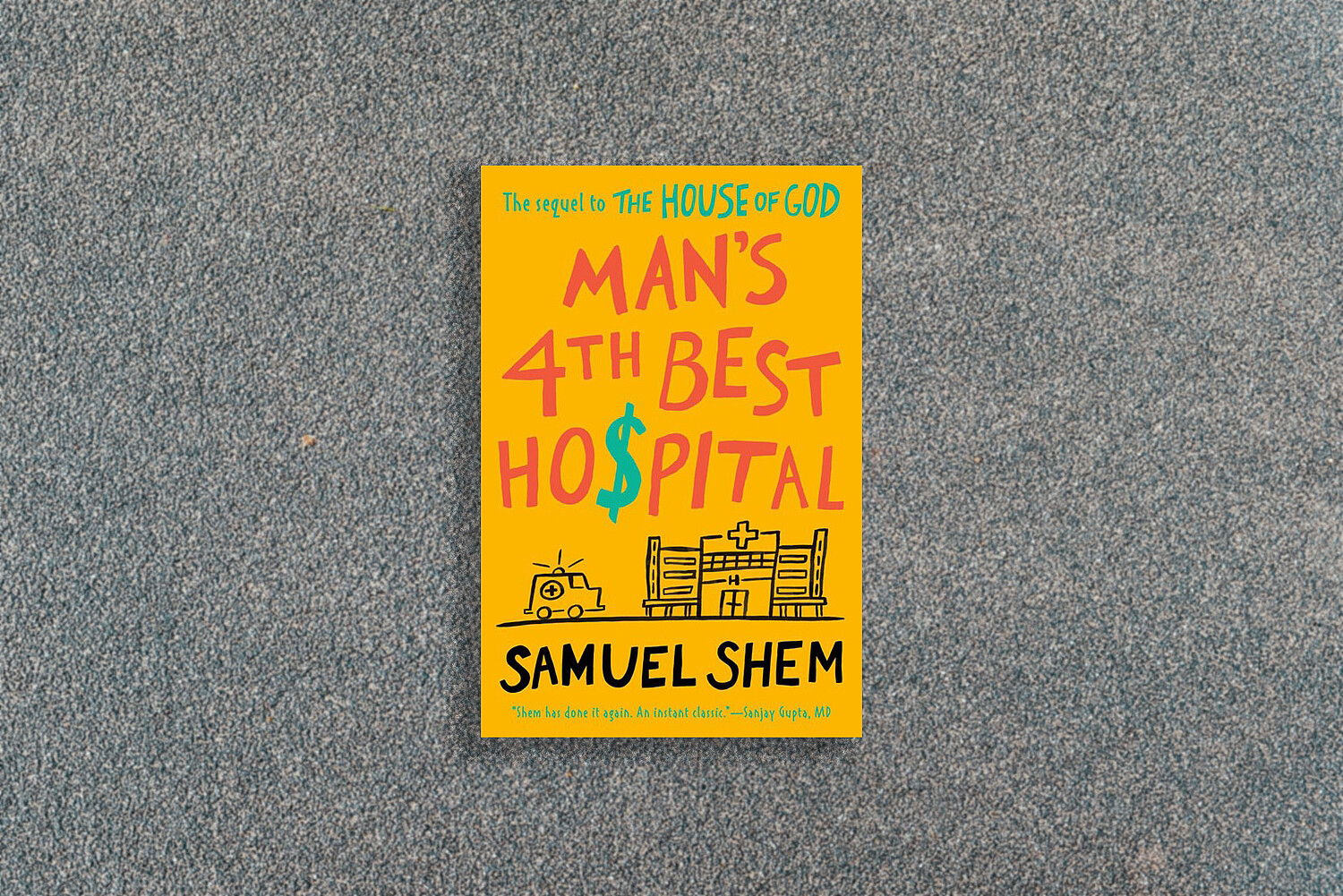

Dans «Man’s 4th Best Hospital», Samuel Shem – dans la lignée de «The House of God» – dresse avec une précision cynique le portrait d’un monde hospitalier dominé par la recherche du profit et la bureaucratie, où il ne reste presque plus de place pour l’humanité.

10.06.2025

Peu de livres sont aussi connus et aussi controversés dans le monde médical que «The House of God» de Samuel Shem. Il est indéniable que les 13 règles inculquées dans cet ouvrage, comme «La meilleure façon de prodiguer des soins médicaux est d’en faire le moins possible», font briller d’un éclat complice les yeux de presque tous les médecins.

De bons médecins dans un mauvais système

Ce qui est moins connu, c’est qu’en plus du second volume, «Mount Misery» (1997), il existe un troisième volume (2019) des aventures de Roy Bash dans l’univers hospitalier. Dans «Man’s 4th Best Hospital», Roy et ses acolytes sont recrutés par «The Fat Man» (Fats) dans une autre clinique. Son objectif: faire à nouveau de la médecine humaine.

Ce n’est pas une tâche facile, car dans un environnement axé sur le profit, saturé de bureaucratie et obsédé par l’efficacité, Roy ne peut pas exercer la médecine de manière moralement satisfaisante. Il observe les incitations financières néfastes, les barrières liées aux assurances et les procédures inutiles auxquelles sont confrontés les patients. S’y ajoutent la pression au licenciement et le manque de continuité des soins. Roy rencontre également des médecins-assistant(e)s qui, après de longues heures de garde et plus de temps passé devant un écran qu’au chevet des patients, remettent en question leur vocation et leur propre humanité. «Même les meilleurs d’entre nous – de bonnes personnes, de bons médecins – agissent mal dans ces mauvais systèmes», dit Fats. Ou encore: «Les écrans intelligents rendent les médecins stupides.»

Mais il y a aussi des résistances: Fats s’efforce non seulement de rétablir le contact réel avec les patients, mais aussi de renforcer la cohésion entre les médecins. C’est ainsi qu’il commence à demander, lors du briefing matinal de l’équipe, comment chacun se sent – et ce partage des préoccupations génère de l’empathie et de la solidarité.

Parlons-en: les recommandations de la rédaction

À la rubrique «Parlons-en», les membres de la rédaction présentent des livres, des films et d’autres contenus susceptibles d’intéresser d’autres médecins.

Une œuvre qui soulève des questions

Dans ce troisième volume aussi, on reconnaît le style d’écriture et le propos de Samuel Shem. Le premier tome avait été fortement critiqué pour son sexisme et sa vulgarité – dans le troisième tome, on surprend le Dr Bash en train de reluquer le décolleté de sa collègue. Les vieux singes ne changent pas. Mais il est remis à sa place par son ancienne maîtresse. Ce qui est inhabituel. Peut-être que la vision de l’auteur a évolué, ou peut-être a-t-il bénéficié d’un solide travail éditorial qui l’a aidé à s’ancrer dans le XXIe siècle.

Le protagoniste Roy justifie le cynisme du premier livre ainsi:

«Nous étions harassés de fatigue, figés dans l’isolement et nos âmes étaient écrasées par le pouvoir absurde qui s’abattait sur nous. […] Et nous avions été, à notre grande honte, méchants, ou pires, bien pires.

Maintenant, ayant du temps, errant pour m’asseoir avec mes gars […] j’ai vu de la véritable bonté. Une bonté née du contact avec la souffrance. […] Nous avions grandi.»

Après la dernière phrase du livre, après le dernier sourcil levé, reste, comme dans toute bonne satire, cette question suspendue: quelle part de réalité se cache dans cette dystopie – et à quel point notre réalité est-elle dystopique? Ou notre avenir? Un livre qui vaut la peine d’être lu.