- Fokus: Zukunft

Der technologische Fortschritt und die Suche nach wünschenswerten Zukünften

Die Vorstellung von neuen Technologien als Schlüssel zu einer besseren Zukunft ist nicht neu. Dabei spielen auch die Geschichten und Visionen, die rund um diese Technologien erzählt werden, eine wichtige Rolle.

11.02.2025

Bereits im 18. und 19. Jahrhundert setzten sich Autorinnen und Autoren literarisch mit den Auswirkungen von technischem Fortschritt auseinander, so etwa Mary Shelley im Roman «Frankenstein» (1818). Bücher und später auch Filme aus dem Genre Science-Fiction spiegelten dabei nicht nur die aktuelle Haltung der Gesellschaft wider, sondern prägten – sowohl damals wie auch heute – aktiv die Vorstellungen von Zukunft mit.

Unbegrenzte Möglichkeiten durch Technologie?

Erfindungen wie die Dampfmaschine durch James Watt oder den Telegraphen durch Samuel Morse wurden im 18. und 19. Jahrhundert als Meilensteine gefeiert. Damals bedeutete Zukunft vor allem wirtschaftliches Wachstum sowie die Beherrschung der Natur durch menschliche Vernunft. Die Schriftsteller Jules Verne und H. G. Wells träumten von einer technologisch geprägten Zukunft und legten den Grundstein für die moderne Science-Fiction. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Technologie, besonders durch den Futurismus und die Technikgläubigkeit der Moderne, zum Synonym für eine glorreiche Zukunft. Neue Technologien wie das Automobil, die Luftfahrt und die Elektrizität veränderten das tägliche Leben radikal und schürten die Vorstellung, dass technologische Innovationen eine nahezu grenzenlose Verbesserung der Lebensbedingungen ermöglichen könnten. Die Schriftsteller Isaac Asimov und Arthur C. Clarke schufen nun wundersame Visionen von technologischen Zivilisationen, Weltraumreisen und künstlicher Intelligenz.

Wachsende Ängste

Nach dem Zweiten Weltkrieg aber, im Kontext des Kalten Krieges und des Wettlaufs ins All, wuchs eine ambivalente Haltung gegenüber Technologie. Die Raumfahrt löste zwar Euphorie aus und stand für technologischen Fortschritt, symbolisierte aber zugleich ein bedrohliches, geopolitisches Kräftemessen. In dessen Kontext wuchs nun die Angst vor der totalen Zerstörung durch neue Technologien, insbesondere durch Atomwaffen. Nun schlugen auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller andere Töne an. Romane wie George Orwells «1984» und Ray Bradburys «Fahrenheit 451» zeichneten keine goldene Zukunft mehr, sondern thematisierten düstere Seiten des technologischen Fortschritts. Spätestens mit der digitalen Revolution festigte sich ein Bewusstsein für die Risiken technologischen Fortschritts. In den 1980er-Jahren entstand Cyberpunk, eine dystopische Strömung der Science-Fiction. Werke wie der Roman «Neuromancer» von William Gibson oder der Film «Blade Runner» thematisierten technologische Kontrolle, soziale Ungleichheit und das Verschmelzen von Mensch und Maschine.

Hoffnung und Skepsis

Die heutige Einstellung gegenüber technologischen Entwicklungen ist ambivalent: Einerseits gibt es grosse Hoffnungen auf technologische Lösungen globaler Probleme wie der Klimakrise. Andererseits sind viele skeptisch, ob Technologie diese Versprechen einhalten kann, oder sehen neue Gefahren – beispielsweise massive Arbeitsplatzverluste durch die Automatisierung oder eine totale Überwachung durch grosse Techkonzerne. Aktuell wird viel über das Potenzial und die Risiken von generativer künstlicher Intelligenz (KI) gesprochen. KI-Modelle erlernen Muster und Strukturen aus Trainingsdaten, generieren neue Inhalte, machen Vorhersagen, Klassifikationen, Mustererkennung.

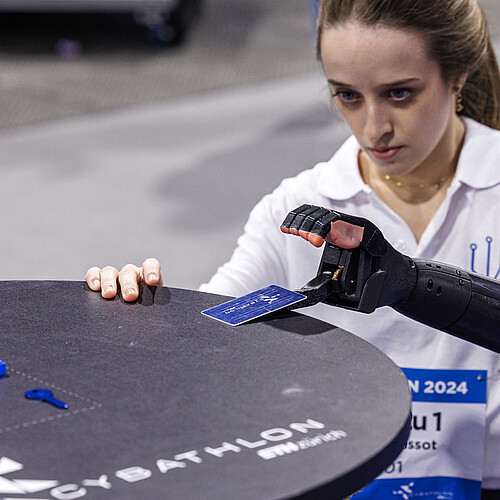

Künstliche Intelligenz in der Medizin

Auch in der Medizin wird intensiv über die Chancen und Risiken von KI diskutiert. Ihre Fähigkeit, grosse Datenmengen schnell zu verarbeiten und Muster zu erkennen, weckt die Hoffnung, dass KI in der Administration für einen Quantensprung sorgen wird und dass sie Diagnosen verbessern kann, etwa in der Bildanalyse der Radiologie. Auch in der personalisierten Medizin könnte KI Fortschritte ermöglichen, indem sie genetische, klinische und lebensstilbezogene Daten analysiert und individuelle Behandlungsstrategien entwickelt. Trotz der Chancen gibt es auch grosse Unsicherheiten. Wie steht es um den Datenschutz, wenn wir über von der KI administrierte, elektronische Patientendossiers verfügen? Wer ist verantwortlich, wenn eine KI eine falsche Diagnose stellt? KI-Modelle sind oft so komplex, dass es schwierig ist, nachzuvollziehen, wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Dieses «Black-Box-Problem» stellt denn auch ein wesentliches Hindernis dar. Auch hier stellt sich die Frage des Datenschutzes: Um gut zu funktionieren, braucht KI grosse Mengen an Patientendaten. Die Nutzung und die Speicherung dieser sensiblen Daten bergen Risiken hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre. Problematisch ist auch die Datenverzerrung: Wenn KI-Modelle auf voreingenommenen Daten trainiert werden, spiegeln sie diese Vorurteile wider. In der Medizin könnte dies bedeuten, dass bestimmte Personengruppen benachteiligt werden, weil sie in den zugrunde liegenden Daten unterrepräsentiert sind.

Die Gestaltung einer wünschenswerten Zukunft

Angesichts all dieser Herausforderungen stellt sich die Frage: Wie können wir eine Zukunft gestalten, in der KI die Medizin verbessert und gleichzeitig ethischen und gesellschaftlichen Standards entspricht? Als Zukunftsgestalterin geht es mir nicht darum, vorherzusagen, was die Zukunft bringen wird, sondern darum, wünschenswerte Zukünfte zu entwickeln und zu gestalten. Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass wir uns aktiv mit den Potenzialen und Risiken der Technologie auseinandersetzen und konkrete Szenarien entwickeln, die eine wünschenswerte Zukunft von KI in der Medizin aufzeigen. Denn KI ist letztlich ein Werkzeug – wir können und müssen es im Rahmen seiner Möglichkeiten gestalten. Diese Zukunftsszenarien sollten zwingend nicht nur von einzelnen Literaturschaffenden, grossen Techunternehmen oder Fachpersonen entwickelt werden, sondern auch von Ärzteschaft, Patientinnen und Patienten sowie der Gesellschaft als Ganzes. Nur durch den Einbezug aller Perspektiven können wir sicherstellen, dass die Technologie im Sinne des Gemeinwohls gestaltet wird.

Forschung und Impulse

Im Think & Do Tank Dezentrum, in dem ich arbeite, verfolgen wir dieses Ziel: eine Digitalisierung, in der die Gesellschaft im Mittelpunkt steht. Wir forschen, sensibilisieren und geben Impulse für Innovationen, die im Einklang mit den Bedürfnissen der Gesellschaft stehen. Dabei setzen wir auf partizipative Prozesse, bei denen verschiedene Akteurinnen und Akteure gemeinsam Zukunftsszenarien entwickeln und testen. Zwei zentrale Methoden, die wir nutzen, sind die Szenariotechnik und sogenannte Zukunftsexperimente. Die Szenariotechnik ist eine strukturierte Methode zur Entwicklung und Analyse von möglichen Zukunftsszenarien. Sie kombiniert einen analytischen Teil, der zentrale Einflussfaktoren und ihre Wechselwirkungen systematisch untersucht, mit einem spekulativen Teil, der kreative und narrative Elemente nutzt, um mögliche Zukunftsszenarien greifbar zu machen.

Wünschenswerte Szenarien schaffen

In einer Studie für die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung erarbeiteten wir so drei wünschenswerte Szenarien für eine digitale Demokratie im Jahr 2050. Ziel war es, komplexe und immaterielle Themen wie Demokratie und Digitalisierung fassbar zu machen und einen öffentlichen Diskurs darüber anzustossen, wie eine wünschenswerte (digitale) Demokratie aussehen könnte.

Im Auftrag von CooperativeSuisse führten wir einen Szenarioworkshop zur Fragestellung «Wem gehört der digitale Raum?» durch. Die Teilnehmenden entwickelten dabei wünschenswerte Zukunftsszenarien, wie öffentlicher Raum und öffentliche Infrastruktur 2030 aussehen könnte.

Zukunft erlebbar machen

Zukunftsexperimente erlauben es uns, diese Szenarien in einem kleinen, sicheren Rahmen zu testen und erlebbar zu machen. So führen wir beispielsweise aktuell gemeinsam mit dem Centre for Development and Environment (CDE) und in Zusammenarbeit mit Schweizer Unternehmen basierend auf den ausgearbeiteten Szenarien Experimente durch, die das Potenzial von verkürzter Arbeitszeit testen sollen.

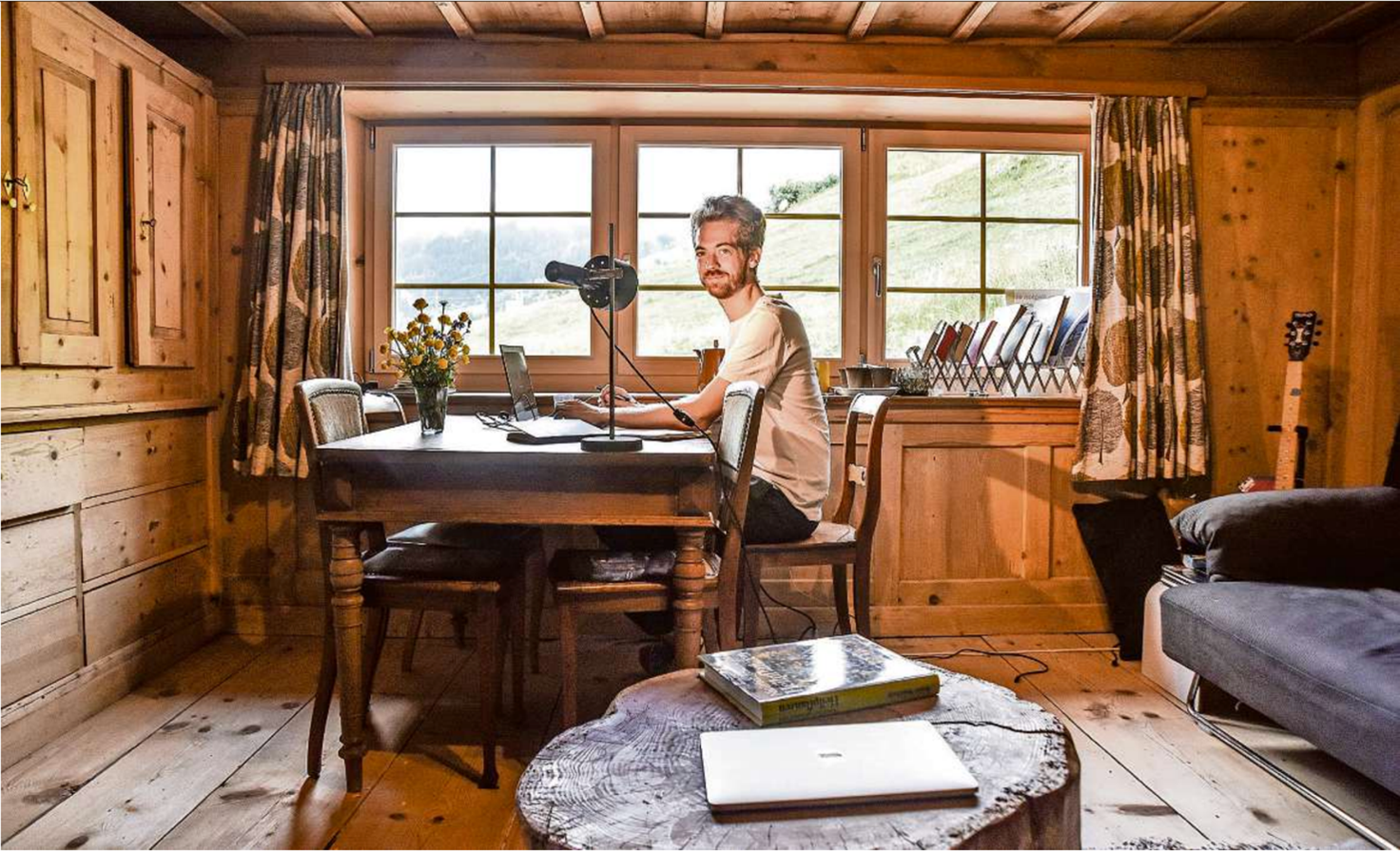

Im Naturpark Beverin testeten wir Chancen der Digitalisierung im ländlichen Raum, in dem wir unter anderem das Projekt «Desk im Dorf» lancierten. Die Idee war, ungenutzte Immobilien durch ein Angebot für Telearbeit neu zu beleben. So könnten ländliche Gebiete stärker in den Digitalisierungsprozess miteinbezogen und Mehrwerte nicht nur im urbanen Raum geschaffen werden.

Und mit dem Zukunftsexperiment Ting testeten wir – als mögliche Antwort auf die sich rasant verändernde Arbeitswelt – ein neues Solidaritätssystem. Mitglieder zahlen einen regelmässigen Beitrag in ein gemeinsames Konto ein und ermöglichen sich so gegenseitig Zeit für aktive Weiterentwicklung.

Aus wünschenswerten Zukunftsszenarien werden also konkrete Handlungsoptionen für die Gegenwart abgeleitet und getestet. Diese Methoden können helfen, Unsicherheiten zu reduzieren, strategische Entscheidungen zu unterstützen und neue Perspektiven auf komplexe Fragestellungen zu eröffnen. Die Gestaltung der Zukunft ist die Aufgabe von uns allen. Nur durch eine offene und inklusivere Diskussion können wir sicherstellen, dass wenn technologischer Fortschritt stattfindet, dieser auch ethischen und gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird.